Agile Japan 2016 セッションB-3

- セッションタイトル:アジャイル初心者とアジャイル熟練者でつくる初めてのリモートアジャイル開発の実態

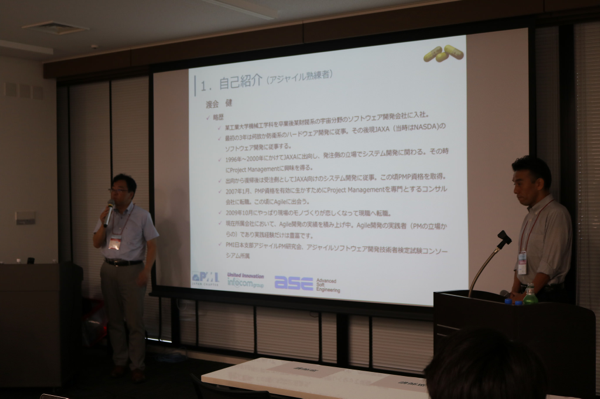

- スピーカー:

- 渡会 健 氏(株式会社アドヴァンスト・ソフト・エンジニアリング)

- 嶋田 正彰 氏(インフォコム株式会社)

- レポーター:かみむら(執筆一覧)

「できる・できない」ではなく「ウォーターフォールではできない」

- 登場人物

- アジャイルコーチ=渡会 健さん(株式会社アドヴァンスト・ソフト・エンジニアリング)

- アジャイル初心者=嶋田 正彰さん(インフォコム株式会社)

本セッションは、アジャイル初心者である嶋田さんと、嶋田さんのプロジェクトでアジャイルコーチを務めた渡会さんとの対談形式による事例紹介です。

アジャイル初心者とアジャイルコーチでつくる

始まりは、嶋田さんの関わるプロジェクトから。

- クライアントにヒアリングすると、聞くたびにやりたいことが変わる

- ぶれているわけではないけど、定まっていない

- 「できる・できない」「やりたい」とかではなくて「ウォーターフォールではできない」と思ったのがスタート

「誰のためにもならないようなクソみたいなシステムはつくるな」という思いがあったそうです。「金をもらっているから、つくればいいというものではない」と。

開発工程のいかんに関わらず、「いいものをつくりたい」という気持ちは誰しも持つはずです。「慣れているウォーターフォールより、初めてのアジャイルが向いている」に至った心意気がすてきです!

『アジャイルの魂』は命綱、バイブル

昨年のAgile Japanでは、『アジャイルの魂』という小冊子が参加者へ配布されました(今年も2016年版が配布されています)。その冊子の前書きでは、少しでもアジャイルを知る者が増えるように願いをこめて、職場での回し読みを推奨しています。

嶋田さんは昨年のAgile Japanに参加していませんが、社内に参加者がいたため、『アジャイルの魂』、特に渡会さんが執筆した章を何度も(10回以上は)読んだそうです。

アジャイル開発の社長決済がおり、まずは本を読むことから始めた嶋田さん。『アジャイルの魂』の執筆者から、コーチをしてくれそうな人物を探し、実践半分・コーチ半分くらいで依頼をしたということです。嶋田さんいわく「渡会さんの章は命綱、バイブルになっている」。

私も読みました、『アジャイルの魂』。私はせいぜい他の人に感想を伝えるくらいでしたが、読者と執筆者が直接つながるなんていいな、こんな本の使い方もあるのか、と感心しました。この姿勢、見習いたいです。

リモートアジャイル~チャットとWeb会議は外せない、KPTは絶対やる

キックオフは重要

プロジェクトには、「アジャイルが初めて」の他に「ニアショア開発(松山・東京)」という障壁もありました。嶋田さんはいろいろな本を読み、「キックオフをした方がよさそう」と下記のようなことを試したそうです。

- みんなで松山へ移動

- 準備期間は1週間くらい

- キックオフに1日半使った

- 温泉もはいった

- コミュニケーションをとり、お互いどういう人間なのかを理解した

プロジェクトの終わりに近づくほど、これらを試した効果を実感したとのことです。マインド面ではキックオフが重要な位置づけということですね。

KPTは必須

ツールは、下記のサービスを使用したそうです。

- Web会議システム「ZOOM」

- 品質がいい、45分まで無料

- 現地中継カメラ「Skype」

- 松山メンバーの提案。効果はわからないが東京のようすを知りたいと言われた

- カンバン「Redmine」

- 紙にまさるものはないと思ったけれど、松山・東京の拠点間ではすごく便利だった

- チャット「Googleハングアウト」

- バーンダウンチャート

- これだけは電子にしなかった。どれか1つはアナログを残したかった

- KPT「Redmine」

これらのツールを適切に使うことにより目に見えてベロシティがあがっていくので、「やっぱりウォーターフォールで……」とくじけずに続けることができたそうです。

チャットとWeb会議は絶対外せないことが前提で、KPTが一番よかったそうです。渡会さんより「1日遅れてもいいから絶対やれ」との指令が。「時間がすごくかかるけど、リアルタイム性を大事にしたかったので譲らなかった」とのこと。

- チケットでふりかえりが残るのがすごくいい

- ふりかえりのふりかえりができる

- 全員が必ず発言できる

というメリットがあり、「KPTはアジャイルでなくても導入できるのでぜひチャレンジを!」というメッセージをいただきました。その通りですね!

担当を拠点間で混在

他の特徴は、「1つの機能を拠点ごとに分散するのではなく、あえて混在させた(この機能は松山の◯さんと東京の△さん)」点だそうです。機能ごとに分割しがちですが、拠点を超えてコミュニケーションをとるように仕向けたということですね。

初めてのアジャイルにはアジャイルコーチが強い味方に

最後に、アジャイルコーチの渡会さんから「アジャイルコーチの立場で見た今回のアジャイル」という視点でお話がありました。

結果がすぐに出ないから、やっぱり最初は不安になるものだけど、そこでどれだけ我慢できるか?だと思う。

今後は嶋田さんが牽引していってください。

新しいことをはじめるときは不安になって、「やっぱり今までのやり方のほうが」という気持ちになるのはよくあると思います。未経験であっても、経験豊富なアジャイルコーチがいるとかなり心強い味方になってくれますね。

アジャイルコーチから見た今回のアジャイル

Agile Japan当日の最後「ネットワーキングセッション」で、直接、渡会さんに質問しました。

「バーンダウンチャートだけアナログにした」ということですが、バーンダウンチャートのようなツールは電子のほうが楽で見栄えもよくないかな?と疑問に思ったからです。渡会さんの答えは、「必ずどれかをアナログにしたかったからです。手書きでもそれほど面倒ではないし、手書きのほうが進捗が実感できたと思います」とのことでした。

渡会さん、嶋田さん、ありがとうございました。握手してもらえばよかったなぁ!

参考文献

- アジャイル初心者とアジャイル熟練者でつくる初めてのリモートアジャイル開発の実態」(嶋田正彰、渡会健、2016年)

Agile Japanとは

- Agile Japanとは

- 公式サイト:Agile Japan

- Twitter:@agilejapan

- Facebookページ:Agile Japan