Agile Japan 2016 セッションA-2

- セッションタイトル:自社プロダクト開発現場でのアジャイルなプロジェクト運営記録

- スピーカー:

- 大貫 浩 氏(リックソフト株式会社)

- 長沢 智治 氏(アトラシアン株式会社)

- レポーター:砂田(執筆一覧)

セッションは、アトラシアンのエバンジェリスト長沢さんの紹介で始まりました。

リックソフトの大貫さんは2007年頃、Apache Geronimoプロジェクトの翻訳参加で、アトラシアン製品のJIRAと出会ったことが人生の転機に。今では、JIRA上で動作するプラグインを自社開発してグローバルに販売するまでになりました。海外でも多くの導入事例があるんだとか。

そんな自社プロダクト開発の道のりは、なかなかに険しかったそうです。

4年間の開発をふりかえり、自社プロダクト開発をいかにして成し遂げたのか?そしてどんな製品なのか?わかりやすい製品のデモを交えて惜しみなく話してくれました。

左からアトラシアンの長沢さん、リックソフトの網野さん、大貫さん

少数精鋭のリモートワークを支える開発ツール

自社プロダクトの開発チームは、プロダクトオーナー、メインプログラマー、テスターの3名体制。リモートでコミュニケーションをとり、メインプログラマの網野さんは週一回の出社なんだとか。

対面でのコミュニケーションが少ないので意思疎通に問題が起きそうに感じますが、そこはツールをうまく活用して対応したそうです。

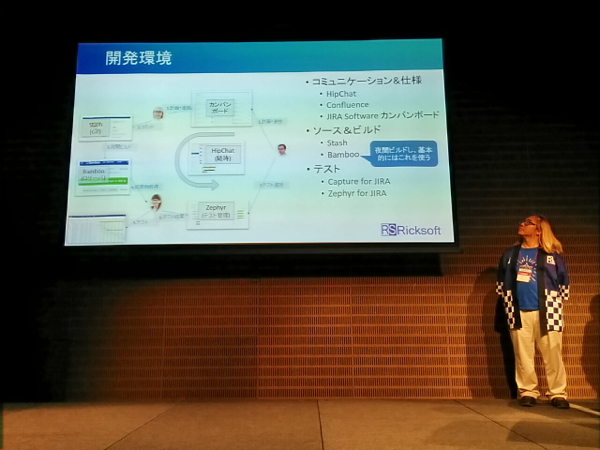

使用したツールは次の通りです。

- コミュニケーション

- ソース&ビルド

- テスト

これらツールの中で横断的コミュニケーションの要はHipChat。ヘルプデスクチームとのやりとりから開発チーム内の仕様の話までをカバーしているそうです。スゴいですね。

ただ、いきなりこれらのツールを導入してリモートワークで運用しようとしても、練度やルール整備などの面で、なかなか難しいのではないかとも感じました。リックソフトの場合、当初から開発ツールに対するメンバーのリテラシーが非常に高かったのではないかなと予想しました。

開発環境

リリースは2ヶ月ごと。製品の鼓動を止めない

スクラムなどでよく見られる1~2週間単位の短い周期の定期スプリントは採用せず、代わりに、2ヶ月ごとに必ずマーケットへリリースする方針で開発を進めたそうです。1~2週間では完了しない規模の機能開発や、ライバルに勝つための不確定で挑戦的な試みを行うための配慮なんだとか。

また、たとえ小さい修正であっても定期的に世に送り出すことで、利用者や市場に、プロダクトが(元気に)生きていることを感じてもらうためでもあるそうです。

もし筆者がこのプロダクトの採用を検討しているユーザだとしたら、リリース間隔が長かったり不定期だと、あまり活発でないプロダクトだなぁ……と不安に感じて導入を躊躇するかもしれません。敏感なユーザ心理や市場の反応を考慮した上での戦略なんですね。

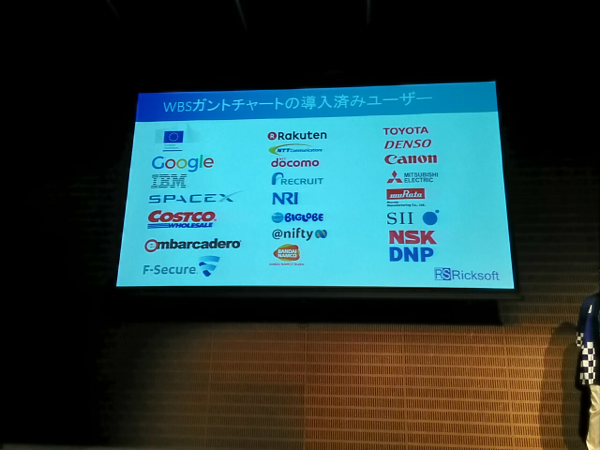

世界で使われるプラグインに

こうしてリリースされた自社プロダクト「WBSガントチャート」は、JIRAのプラグインとして国内外を問わず世界40カ国、約400社で導入されているそうです。その中でも、スペースX(スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ)とCOSTCOで採用されていることが大貫さんの自慢なんだとか。世界の先進的な企業で採用されているとなれば、テンションも上がりますよね。

筆者は日常業務でJIRAを使っていないので知らなかったのですが、国内外の名だたる企業がJIRAを導入していることを知る機会にもなりました。

WBSガントチャート導入ユーザ

挑戦的なピボットからの逆転

グローバルに使用されている「WBSガントチャート」ですが、当初はグローバル展開を考えていなかったそうです。国内向けに開発し続ける中、コスト面でこのままチームを維持できない状況になっていました。そこから「そうだ!グローバルに販売しよう!」と思い立ち、さまざまな不安要素(そもそも海外で売れるの?英語サポートはどうする?など)はあったものの

今では、英語や日本語以外の言語(ドイツ語やスペイン語)版はないのか?という引き合いや、他国語版がないなら翻訳協力するよ、というユーザまで現れているそうです。

チームでブログの執筆、動画の公開、無料セミナーの開催などマーケティングも行っており、Atlassian Summit 2015へ出展するなど新しいことにどんどんと挑戦しているそうです。グローバル展開という判断をしたことで、よいサイクルがまわり始めているようですね。

筆者の会社でも自社プロダクトの開発や販売を行っていますが、主なマーケットは国内です。雲をつかむような話だと思っていたグローバル展開も、戦略として考えていく必要があるなと感じました。

世界で使われるプロダクトをもっと!

「WBSガントチャート」の成功

- ライバルが必ず出てくる(かつての倍に増えた)

- サイレント問題(サイレントレビュー、サイレントマージ、サイレントリリース)

グローバル展開はメリットが多い一方、ライバルとの競合も多くなります。そこで生き残るために、プロダクトを増やして勝負していくというチャレンジを選択したそうです。

ところが、新しいプロダクトのために増やした開発チームで、今までにない種々の

これらのサイレント問題を防ぐため、既存メンバーが暗黙知として共有していたことを見える化するなど、ルールづくりや教育の観点からの対策が必要になりそうです。

少数精鋭で新規事業を成し遂げるのとはまた別の生みの苦しみがあるかもしれませんが、大貫さんの新しいステージへのチャレンジは、すでに始まっているようです。

これからどんなプロダクトが生まれてくるのかとても楽しみです。

参考文献

- 自社プロダクト開発現場でのアジャイルなプロジェクト運営記録~4年間の開発ストーリー」(大貫浩、2016年)

Agile Japanとは

- Agile Japanとは

- 公式サイト:Agile Japan

- Twitter:@agilejapan

- Facebookページ:Agile Japan

1 Comment

おりんぼぅ(旧姓:さるぼぼ) (@orinbou) · 2016年8月27日 at 09:48

記事を掲載していただきました(3本目) #AgileJapan2016 /世界で勝負する!アジャイルな自社プロダクト開発:Agile Japan 2016 レポート(6) | ManasLink ONLINE https://t.co/VXauWnoTzF

Comments are closed.