|

2012年9月15日(土)に開催されたXP祭り2012のレポートです。 XP祭りの詳細は、XPJUGのHPをご覧ください。

|

■はじめに

2012年9月15日、早稲田大学の西早稲田キャンパスで「XP祭り 2012 – Social Change」と題する、アジャイルに関するイベントが開催されました。ここでは、その内容や雰囲気をレポートします。

■A-2 アジャイルコーチ・ラウンドテーブル

内容は……、まあ要するにビール (!) 付き座談会でした。

参加者がアジャイルコーチ(登壇者) へ質問し、それに答えていく方式で進みました。みなさん、質問への答え方がとても面白く、日頃からさまざまな立場の人たちと戦っている、うまさ(?) を感じたセッションでした。

自分は「目的を持ってもらう」ことと「相手の不安を聞く」、そして「味方がやっぱり必要」が刺さったかな。どちらかというと、プロセス導入を説得する立場なので。

以下は講演内容の要約です。

15秒で登壇者それぞれが自己紹介

以下の2系統に分かれていたようです。

- 大企業やSI系 → 固い人

- コンサルタント、ユーザー企業系 → やわらかい人

業界的に「何とかしないといけないこと」は?

- ユーザー系の企業は、プロセスをどんどん導入しないと勝てないので、プロセス導入の力が働くが、SI系の企業では、そういう力が働きにくい?

- 上の人が拒絶するのであれば、ダマで(=黙って)やればいいかも。

- お固い企業は、外から動かすのが一番早い。

コミュニティは、その意味でも重要な役割を果たしているかも。

アジャイルって天才エンジニアがいないと無理?

- XPの観点では、うまい人と下手な人を混ぜて、日々頑張ればうまくいく。

- うまい人ばかりじゃないとダメ、というのは完全な誤解。

- まずは、ツール改善などで成功体験を高めるのもあり。

- 大規模なプロジェクトをいきなりアジャイルでやろうと思わないこと。

成功体験がないと無理だと思う。 - 逆に言えば、すごい奴が集まったチームは確かにものすごい。

- 技術的に優秀なことと、アジャイルに馴染むかどうかは話が別。

ペアプロは、実業務では工数的に現実的ではない?

- 現場の人を納得させるには「ちょっとだけ試させて」が王道。

- 相手の価値観を聞く。

相手にとって一番重要なことは?相手の価値観に合わせたトークをする。 - 確かに、実装の時間は増えるが、2倍にはならないという統計もある。

- 組織の壁を突破するのに大事なことは、結果責任だけを上司にとってもらうこと。

うまくいったら、上司にも手柄を渡すこと。

実際にうまくいかなかった事例、これは絶対うまくいかないこと、など

- 危機感のない人たちの集まり → 一度くじけると「今までどおりでいいじゃん」となる。

- 上の人が動くけれども、それが現場に落ちてこないのはまずい。

- 能力の問題ではない。もっとよくしたい、という意識がないと大変。

- 10人のうち1人でも、「あ、これおもしろそうですね」という人がいれば突破口はある。

そういう人を見つける。つくる。 - いや、2人以上いないと心が折れるよ。やっぱり味方が必要ですよ。

自社サービスでうまくいっているアジャイルの事例は?

- チーム間の壁がない。

- みんなでワークショップを行う、など。

ペアプロがやりたいとチームを説得するには?

- トラブルが起きたとき、さっと隣に座って一緒に問題解決。

- ペアプロを意識したアサインを考える。

- ペアプロをすることで何を目指すのか、コンセンサスをとることが重要。

- チームが属する組織の評価制度に問題があったりする。

協働を評価し、アジャイルの前提である「協働するモチベーション」を与えること。

社内標準が邪魔でリリースがうまくいかない

- 社内の品質基準とお客様の品質基準は全く関係ない。

不要な品質基準は、お客様の価値から言うと無駄。 - 社内の品質を握っている人たちとのコミュニケーションが大事。

「こうやるから大丈夫です」というのを決めて、アジャイルを導入した方がよい。

アジャイル導入に当たって、企業文化の壁にぶつかったときは?

- アジャイルは人によってとらえ方が違うので、コンテキストに合わせること。

設計などに関心がないチームには、どう振る舞う?

- 目的思考を持って、設計を勉強する。

- 不安が原因なので、目的を持ってもらう。

- テストを書く文化を入れる → OOPや継続的デリバリなど、いろいろな技術が学べる。

- チームの問題でもあるし、個人の問題でもある。技術レベルの高い人がいないことが問題。

- テストを書いて見せる。Jenkinsをやってみせる → やってみせないと、きっかけが遠すぎる。

- 技術レベルの高い人がいない。

- よくしたらいいと思っているが、どうしたらいいか見えない。思考停止へ

→ 導入を試みる人の腕次第。 - コミュニティの力を使う。横のつながりを持つ人に話を聞く

→ tdd bootcamp、など。

- よくしたらいいと思っているが、どうしたらいいか見えない。思考停止へ

スクラムマスターの弟子を育てる方法

- チームを解散しない。

- チームを解散すると元の状態に戻るのであれば、まだアジャイルは身に付いていない。

- チームを離れるまでの間に、教え込む → 身に付くまで面倒を見る。

- やらないと身に付かないので、スクラムマスターが空気のようになるチームが理想。

- 週に1回、スクラムマスター役の人が集まって勉強会 → どんな改善を行ったのかを話し合う。

- スクラムマスター同士のコミュニティをつくる。

失敗したくない上司のマインドセットを変えるには?

- 現場に権限を委譲してもらい、責任だけとってもらう

→ ダマで(=黙って)やって成果を見せつける。 - アジャイルは、一つ目は成功する確率が高い。

- 二つ目以降が、めちゃくちゃ大変。

- 政治力パターン → 寝技的パターン。

マネージャーのさらに上の立場の人を説得して、マネージャーをねじ伏せる。

- 上司「違うことをやって失敗するのが嫌」→「うまくいく方法を探しましょうよ」

→ 課題の分割パターン - 上司の話、不安な点を聞く。

- 自社のリソースでまずやってみる。お客様のシステムではやらないのが正しいのでは?

- 説得するスキルを向上させる。

- ロジカルに説明。

- 相手を思いやる。

- 中間管理職は、上に対しても下に対しても明るく、誠実な態度をとること。

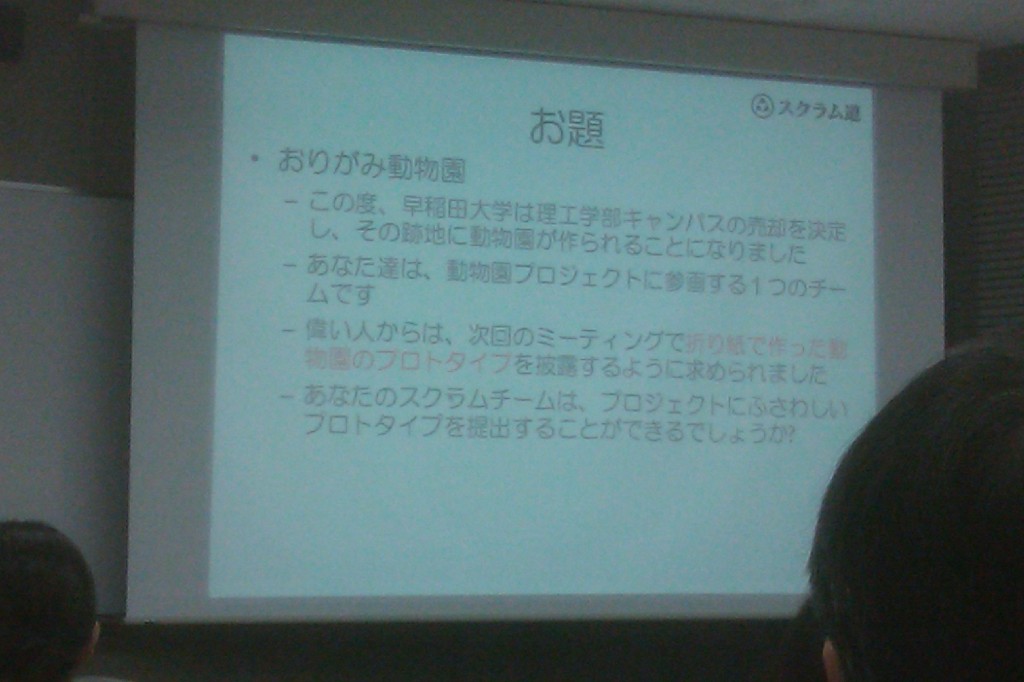

■D-3 ワークショップで学ぶScrumの基本【ワークショップ】

|

「おりがみで動物園のプロトタイプを作る」というお題を、Scrumのプロセスで攻略するワークショップでした。

自分は、Scrumガイドは読んだものの素振りなどしたことがないレベルなので、いきなり5人でチームになってくださいと言われ、かなり緊張……。とはいえ、席に座ったら逃げられないので、やってみることに。

作業の要所要所では、スクラムマスターの方々がチームを回り、さまざまな助言を与えてくれました。

以下に述べる作業内容すべてを2時間弱で行ったので、異常に駆け足でした。

印象に残っているのが、プランニングポーカーで見積りを出すこと。これが、なかなか一致しなくて参りました。実現したいストーリーのイメージが、なかなか一致しなかったことが原因なのかな、と思ったり。

ただ、自分のチームの見積りは、幸いなことにズレは出なかった……、絶対、偶然だよアレわ……。

実際の作業内容は、以下です。(順番の誤りや抜けがあるかも)

- プロダクトバックログの作成。

ターゲットとなるユーザー(動物園のお客さん)を絞ることで、どんな価値を届けるのかを考えました。 - 優先度を決めてバックログを並び替え。

- バックログをタスクに分解。

- 個々のタスクの見積りをプランニングポーカーで決め、doneを決める。

- 個々のタスクに担当者をアサイン。

- 1回目のスプリント。ひたすら作る!作る!

- プロダクトオーナーによるレビュー。

- KPTによるふりかえり。

- 2回目のスプリントでやるべきことを決める。

- 2回目のスプリント!

- 最後は、プロダクトオーナーが成果物をプレゼンし、投票で最優秀チームを選出。

Scrum をざっくりと理解できたので良かったと思いつつ、それぞれのタスクの意味や目的をちゃんと浸透させないと実践は難しいなーとも思ったり。そのために、スクラムマスターがいるんだよねー、デスヨネー、と強く感じました。

また、プロダクトオーナーに見せる、見えるようにする (見える化) の要素が非常に強いなと。座学でも感じていたものの、アジャイルは顧客との協働が重要な要素の一つであることを再認識しました。

■A-7 How to change our world 〜楽天の開発現場からのアジャイル改善事例〜【講演】

楽天の新人アジャイラーが、どのようにアジャイルを広め、改善したかを語る内容でした。

プラクティスを導入するには、技術的なものであってもそうでなくても、目的をきちんと認識してもらうことが第一です。周囲の人をあの手この手で説得し、納得してもらわなければいけません。

楽天の事例では、エンジニアが全員理解のある人だった点は、味方が多過ぎて幸運過ぎるなー、と思いました。

当然、「周囲に味方がいない人は?」という疑問が生まれます。技術レベル云々ではなく、危機感がゼロだったり、現状に固執する人達です。こういう状況であっても、一貫したメッセージをこの講演は発していました。「人と過去は変えられないけれど、自分と未来は変えられる」です。まず自分が変わろうよ、と。そして巻き込んでいこうよ、ということです。

『How to Change the World』にありますが、やっぱりぐさっと刺さります。

発表者の及部さんは「常に前向きに、常に楽しく、常に素直に、常に貪欲に」がモットーだとプロフィールにあるように、うまくいかないことがあっても前向きに物事をとらえ、プロセスを楽しく実践することにすごく長けていると強く感じました。これはイベントに参加した全員が学ぶべき姿勢やオーラじゃないかなーと思ったり。

是非、公開している資料を読んで、彼の熱気を感じてください。

……前向きな人でないと、やっぱりついていこうとは思いません。自戒を込めて。

■ライトニングトークとクロージング

基調LT

|

PCの電池が切れ、しかも、ACアダプタを忘れるという失態のために、ほとんどメモできませんでした……。ごめんなさい。

基調LTでは、XP界隈の方々がビデオレター形式でLTする、というものでした。

SonicGarden のLTが、目指しているところが明確で刺さるものがあります。自分のコンテキストには、一番よい話でした。

- 仲間を持ちましょう。

- 発信しましょう。

- なぜアジャイルに取り組むのかを答えられるようにしましょう。

LT

|

お馴染み、5分制限つきのプレゼン大会。以下の2系統に分かれていたようです。

- プラクティスをやってみた、実践してみた系。

- イベント、出版物告知 (宣伝) 系。

クロージング

クロージングでは、協賛企業と頒布企業が提供した本やノベルティを、XP祭りにはじめて参加した人、ジャンケンで勝った人という基準で配布しました。自分は、2回連続でジャンケンに負けて絶望していましたが、最後に「残っているものを取ってOKですよ」のありがたい声で、Oreilly Tシャツをいただきました。本当にありがたいです。

自分は translator でもあるので、以下の本が最後まで残っているのが超気になりました。どこの提供だろう……?分かる方は教えてください m(__)m

■おわりに

自分は、お客様のために品質をあげることに強い関心があり、そのためのプラクティスを導入するヒントを得たいなと思って参加しました。似たような思いを持つ人はたくさんいて、自分はひとりじゃない、と思えたことは大きいです。特に最初のラウンドテーブルでは、具体的にどうすべきなのかというヒントをたくさんもらいました。

また、楽天の及部さんからは、彼がとても若いからというのもあるでしょうが、講演内容の端々から感じるマインドは、まさしく「アジャイルマインド」と言えると思います。とても感動したし、元気をもらいました。

最後に、登壇したみなさま、主催の日本XPユーザグループのみなさま、会場を提供してくださった早稲田大学様、ありがとうございました。